México (Aunam). Indira llamó como a las diez de la mañana para pedir que la acompañara a la farmacia:

-¿Te sientes mal?

–No, cuando te vea te platico.

–¿Dónde nos vemos?

–En La Buena Tierra de la Condesa en una hora.

No la ha pasado bien últimamente, acaba de divorciarse, tiene un hijo de diez años y a sus 35 está tratando de rehacer su vida. Según me contó, está saliendo con alguien. Ese alguien es distinto del de la semana pasada y el de la semana pasada era distinto al de la semana anterior. Nuestras conversaciones giran en torno a que si está haciendo bien, si le está dando mal ejemplo a su hijo; vive entre la culpa y su deseo de conocer a la pareja ideal.

Llegó de Colombia hace nueve años, su entonces marido, que previamente había llegado a disponer de un departamento para que ella arribara con su hijo, le mandó lo del viaje y se instalaron en la colonia Escandón. Estudió para ser fisioterapeuta, pero en México no le valieron el título y tuvo que tomar un diplomado de un año.

Durante ese tiempo, Rodolfo, su esposo, se hizo cargo del niño. Cuando terminó abrió un consultorio en la colonia Polanco y empezó muy bien porque le daba terapia a gente de clase muy alta. Cuando no daba consulta, iba hasta Cuajimalpa a dar terapia a los pequeños; como sus ingresos eran muy superiores a los de su pareja, éste se dedicaba a cuidar a su hijo, llevarlo a la escuela y a las actividades extraescolares, natación, karate; y en su tiempo libre, que era mucho, a jugar billar.

No era raro verlo en el “Mala Fama” de la Condesa todo el día, a la hora de salida de la escuela me llamaba para pedirme que recogiera a Ian, su hijo y compañero de mi hijo, porque el “estaba muy ocupado”. Esta situación acabó por hartar a mi amiga y le pidió el divorcio: “como decimos en Colombia, mientras menos bulto, más luz”, expresaba muy enojada.

Me tomo mi tiempo, es muy impuntual y aún así llega después que yo. No es difícil distinguirla, discreción no es la palabra que la describe, es bajita, 1.50 tal vez, cabello a la cintura, rizado y teñido de rubio, no sabría decir de qué tono es su piel, siempre lleva mucho maquillaje, ojos café claro, delgada; toma unas pastillas que le permiten comer sólo una barra de granola y una coca de dieta al día; lleva blusa dorada, pantalón de mezclilla entallado, botas doradas altísimas, cinturón cuajado de piedras de colores, lentes oscuros que cubren casi toda su cara, sombrero a juego con la bolsa enorme, todo de prestigiosas marcas.

Eso sí, siempre se disculpa efusivamente e insiste en pagar la cuenta:

–Dicúlpame pero e´que se decompuso el hijoeputa relojito de la camioneta cuando pasé por un hoyo.

–¿Relojito?

–Sí, ese que se mueve mucho cuando arrancas.

–a!, ya se cual –le respondo pero no tengo idea–.

–¿Estás bien?

–Más o menos –dice mientas hojea la carta–

–¿Estás enferma?

–Más bien preocupada, ¿te acuerdas del tipo este, Moisés, que te platiqué?

–Sí, el que es dentista y gana mucho dinero, el que te lleva a lugares muy caros y deja unas propinas de un mes de sueldo mínimo.

–Ese –saca la cara de la carta– anoche salí con él, tuvimos relaciones, pero no se puso condón, quiero que me acompañes a comprar la pastillita esa del día siguiente.

¬–¿Por qué no le exigiste que se pusiera el preservativo?

–¡No, cómo crees!, es una persona bien importarte, él no se preocupa por esas cosas, imagínate, se sentiría como comprometido.

–Agradezco que me tengas la confianza de contarme todo esto y no tengo inconveniente en acompañarte, pero, ¿por qué no fuiste a comprarla tú sola?

–Me da pena, además, esas hijas de puta de la farmacia se te quedan viendo como diciendo “cómo eres pendeja, ¿a tu edad?” y si vamos las dos, me pongo a platicar contigo y así ignoro a esas perras.

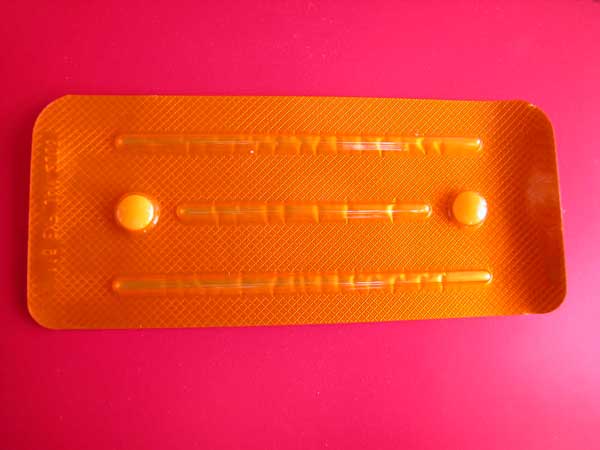

Terminamos de desayunar y nos dirigimos a una farmacia cercana, Indira pidió la pastilla y una botella de agua, se volvió hacia a mí y me dijo: “como trae dos, van a pensar que es una para ti y una para mi” y soltó una carcajada. Ya en su camioneta, sacó el medicamento de la caja y lo ingirió de inmediato.

No volví a saber nada de ella hasta la siguiente semana, cuando me pidió el mismo favor:

—Oye, ¿me puedes acompañar de nuevo a comprar la pastilla?

—¿Qué no me dijiste que traía dos la caja?

—Sí, pero ya me las terminé

—Yo nunca las he tomado y no sé cuales son las indicaciones, pero se me hace que no te las puedes tomar como aspirinas, ¿leíste las instrucciones?

—No, pero en la tele nomás dicen que te las tomes después de tener relaciones sin protección.

—Pero también dicen que consultes a tu médico.

—Eso dicen hasta por unas pastillas para la gripa. También necesito unas para que se me quite el sangrado, cuando me tomé la segunda empecé a menstruar y no se me quita.

—¿Cuánto tiempo después te tomaste la segunda?

—Como a los tres días.

—¿Sigues sin usar anticonceptivos?

—Es que me invita a salir todos los días y con el trabajo, luego no me da tiempo de ir a comprar.

—Pídele a tu asistente que vaya.

—No, esa hijeputa es una chismosa y no le tengo confianza.

—Pues dile a tu galán que pasen por una farmacia antes.

—No le puedo salir con eso, es más fácil tomarse la pastilla y ya, además yo estoy muy ocupada planeando un viaje a Miami para hacerme una cirugía.

—¿De qué te van a operar?

—De todo, me van a arreglar completita, él me lo va a pagar. Con todo eso, ¿tú crees que lo voy a importunar con eso de la protección?

—¿Y si mejor te acompaño al ginecólogo?

—No, ese cabrón me va a regañar, mejor me espero a que se me quite el sangrado y luego voy, pero mientras, acompáñame a la farmacia, o si puedes hacerme el favor de comprarlas tú, te lo agradecería mucho.

Se tomó una de las pastillas con su infaltable coca cola de dieta y me dio las gracias. No volvía a verla hasta seis meses después, en la escuela y casi no la reconocí: estaba muy pálida y más delgada que de costumbre:

—¡Hola, cómo estás!—la saludé.

—No muy bien—me respondió con una débil sonrisa.

—Ya se te pasó la mano con la dieta-

—No estoy a dieta, tengo algunos problemas, me diagnosticaron papiloma—dijo casi en susurro—pero ya estoy en tratamiento.

—Espero que te recuperes pronto.

—Gracias, espero que me hables de vez en cuando, me regreso a Colombia; terminé con mi novio y me voy para allá para que me cuide mi mamá.

—Que te vaya muy bien, estamos en contacto por correo.

No la volví a ver y no me contestó ningún correo.

Consecuencias

Según los Servicios de Salud del Distrito Federal, la anticoncepción de emergencia se refiere a métodos que las mujeres pueden usar como respaldo en caso de emergencia, dentro de los seis días posteriores a una relación sexual sin protección, con el objetivo de prevenir un embarazo no deseado. Estos métodos no son adecuados para uso regular.

La anticoncepción de emergencia está indicada en caso de relación sexual forzada (violación), mediante violencia física o psicológica; relación sexual no protegida, sin uso de un método anticonceptivo; uso incorrecto o accidente con un método anticonceptivo como ruptura o deslizamiento del condón; olvido de tres o más píldoras anticonceptivas orales combinadas consecutivas; retraso de más de dos semanas en la administración de la inyección anticonceptiva de progestágeno solo.

Así mismo se recomienda en caso de retraso de más de siete días en la administración de la inyección mensual combinada con estrógenos más progestágenos; el anillo vaginal se ha desplazado, ha habido un retraso en su colocación o se ha extraído antes de lo debido; una tableta o película espermicida no se ha derretido antes de la relación sexual; ha ocurrido un error en el cálculo del método de abstinencia periódica o no ha sido posible practicar las abstinencia en los días fértiles del ciclo; ha ocurrido una expulsión del DIU (dispositivo intrauterino); el coito interruptus ha fallado, precisan.

La ventana de acción, que equivale al tiempo en el cual puede actuar con mayor efectividad ,de la anticoncepción de emergencia es de hasta 72 horas después del coito, aunque se observa una eficacia residual hasta las 120 horas.

La eficacia anticonceptiva depende del tiempo que transcurre entre el acto sexual no protegido y la ingestión de las píldoras, disminuyendo paulatinamente, por lo que se recomienda su ingesta lo antes posible después de una relación sexual sin protección anticonceptiva.

La píldora del día siguiente es un método que permite bloquear o retrasar la ovulación, o impedir la anidación del óvulo en la pared del endometrio (membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina).

Sirve únicamente antes de la implantación del óvulo fecundado pues si ya ha sido implantado el embrión, la gestación seguirá su ciclo sin riesgo; es decir, la píldora no interrumpe el embarazo, afirma The University of Maryland Medical Center.

No es siempre eficaz este método, el embarazo no deseado se puede evitar en un 85% de los casos, la efectividad es mayor si se usa cuanto antes, por ejemplo, es de más de un 95% si se usa la píldora dentro de las primeras 24 horas.

Funciona la píldora de emergencia igual después de uno o más coitos siempre y cuando se utilice durante las primeras 72 horas. El riesgo aumenta si hay varias relaciones sexuales sin protección a lo largo de un solo ciclo. Por eso, después de utilizar este tipo de anticoncepción es necesario volver a usar los medios habituales como preservativos, espermicidas vaginales, diafragmas, etcétera.

Informa Publispain, sitio especializado en sexología y anticoncepción que no existe un método ciento por ciento seguro, para elegir el ideal hay que tomar en cuenta una serie de factores como el tipo de relación que se mantiene, la frecuencia, la edad, el estado de salud, la pareja, las recomendaciones del médico.

Recomienda además conocer cuáles son los métodos anticonceptivos y diferenciarlos correctamente para no cometer errores, pues algunos no sirven como anticoncepción, como el coito interrumpido (el fluido pre-eyaculatorio puede embarazar), lactancia prolongada, realizar después de haber tenido relaciones sexuales lavados vaginales o tener sexo durante la menstruación. (www.publispain.com)

Más consecuencias

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente cinco por ciento de las mujeres mayores de 30 años son portadoras del Virus del Papiloma Humano (VPH), onceavo motivo de muerte en nuestro país, y el cual se asocia con 90 por ciento de los casos de cáncer cérvico-uterino.

Según el periódico Milenio del 11 de abril de 2009, las parejas que cursan estudios en los niveles de bachillerato y de universidad han optado por sustituir el uso del condón por la “píldora del día después”, lo que ha derivado en trastornos de la menstruación, así como en un incremento de infecciones de transmisión sexual como Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH )/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y Virus de Papiloma Humano (VPH).

Cuando se les practica estudios de colposcopía muchas mujeres ya presentan lesiones causadas por este virus (tipos 16, 18, 45 y 50) al aceptar las propuestas machistas de sus parejas de consumir la píldora para evitar un embarazo y así no gastar en condones.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) de 2005, en México casi 110 mil mujeres de 30 años tenían este virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que 630 millones de hombres y mujeres en el mundo padecían VPH en 2001 y que anualmente se diagnostican a más de 490 mil mujeres con el virus del papiloma humano, mismo que provoca 240 mil muertes al año.

Enfermedades

Pero VIH/SIDA Y VPH no son los únicos padecimientos que pueden sufrir las mujeres por no usar protección, según el ingeniero bioquímico (I.B.Q.) Héctor Cicero Magaña egresado del Tecnológico del Estudios Superiores de Ecatepec, quién añade: hay diversas enfermedades que se adquieren por contacto sexual y en algunos casos por falta de higiene en sanitarios; son causadas por hongos, bacterias y virus.

Abunda que entre esas enfermedades se encuentran: Candidiasis, Clamidia, Citomegalovirus, Gonorrea, Hepatitis, Herpes genital, Ladillas, Molusco contagioso, Sífilis, Tricomoniasis, VPH, VHI/SIDA.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) está caracterizado por el crecimiento de verrugas blandas conocidas como “condilomas acuminados” en el cuello del útero (cérvix). En México el VHP es responsable de la primera causa de muerte en mujeres, por el cual cada dos horas muere una mujer: el cáncer cervicouterino.

Señala el médico Roberto Bejarano Rodríguez egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México con especialidad en medicina general, que existen mínimo 100 tipos de este virus, pero cuatro son de alto riesgo, estos tipos son 16, 18, 45 y 50.

En su opinión, es importante la prevención y resalta que se deberían hacer campañas tan intensas como para la obesidad: “ahora existe una vacuna que se aplica antes de que empiece la vida sexual activa, antes de los doce años; debería estar en el cuadro básico de vacunas y aplicarla a hombres y mujeres de manera gratuita”.

Solamente la revisión ginecológica y la citología (examen de Papanicolaou) anual, permiten detectar el tumor o cáncer en sus fases iniciales, en las que se puede curar .Existe ya una vacuna que puede evitar la aparición de cáncer de cérvix producido por la infección por VPH. esta vacuna produce defensas para evitar la infección del virus, o en el caso de que ya este presente impide que se desarrolle tanto el cáncer como las lesiones precursoras de cáncer.

Se trata de una vacuna recombinante cuadrivalente que actúa contra los tipos VPH de alto riesgo más frecuentes del cáncer de cérvix (tipos 16 y 18, responsables del 70 por ciento de los cánceres del cuello uterino) y contra los tipos más frecuentes responsables de las verrugas genitales (tipos 6 y 11 que contribuye a más del 90% de las verrugas genitales). (Instituto Nacional del Cáncer)

Esta vacuna se administra en 3 dosis (una inicial, la segunda dos meses después y la tercera 6 meses después de la primera) se aplica a niñas y también a niños para prevenir que, cuando sean mayores infecten a sus eventuales parejas.

El costo es de 120 dólares por dosis de acuerdo al Instituto de Salud del Estado de México.

Agrega Bejarano Rodríguez que en cuanto al SIDA , ha habido logros sin que se comercialice, pero aunque no hay epidemia, sí hay gente rechazada.

Abunda el SIDA es la etapa final de la infección del VIH y se caracteriza por una baja en el sistema inmunológico (defensas), lo que deja a la persona portadora a merced de cualquier enfermedad infecciosa viral o bacteriana.

Enfatiza este egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México que hasta los médicos tratan a los pacientes con temor y en sus trabajos los despiden al enterarse que son portadores, además que existen sólo dos lugares especializados para atender este padecimiento: el Hospital Gabriel Mancera del IMSS y la clínica de la SSA en la colonia Condesa.

“Otra consecuencia del SIDA es que hay un costo económico importante: los pacientes viven muchos años gracias a los retrovirales que inhiben la proliferación del virus, pero cuando estos virus se hacen resistentes, hay que administrar vario retrovirales nuevos para enfrentar las mutaciones, si hay contagio, se transmite el virus reforzado” abundó.

De la gonorrea señala que desde hace tres o cuatro años no es tan frecuente y que la sífilis va en declive (en treinta años sólo ha tratado a dos pacientes con esta enfermedad) ya que se curan con cualquier antibiótico como la penicilina.

Marcas

Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal indican que existen cinco marcas de pastillas anticonceptivas de emergencia: Cerciorate, Glanique, Postinor 2, Post Day y Vika. Su fórmula tiene Levonorgestrel que es una progestina sintética de segunda generación; es el principio activo de algunos métodos anticonceptivos hormonales como los implantes subcutáneos, las píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos; contienen dos dosis, la primera se toma dentro de los primeros tres días después de la relación sexual, la segunda, 12 horas después de la primera dosis. Los efectos secundarios consisten en náuseas, vómito, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza y mareo.

Es importante consultar con un especialista de la salud para que informe, oriente y aclare todas las dudas.

Para que el ejercicio de nuestra sexualidad no nos lleve a tener un embarazo no deseado, debemos informarnos acerca de los métodos anticonceptivos y tomar en cuenta los pros y contras para decidir cual es el más conveniente. Todos somos libres para decidir si queremos y cuándo queremos tener hijos.

Planear la familia es un derecho que está plasmado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos”. Para evitar cualquier complicación o efecto secundario, lo ideal es consultar al médico y ya informados, elegir el método ideal.